IT業界にも多重下請け構造があります。昨今、電通やパソナの中抜きが話題になったりしましたが、昔からどの業界でも多重下請けにまつわるいろいろな問題があります。また、政治・行政・公共案件では利権も大きいですな。話は逸れますがマイナンバー利権なんか典型的で、あれは人民統制と利権が目的でやってるようなもので、できたシステムは酷いもんです。

さて、ここではシステム開発における多重下請けの状態やお金の動きについて概要というか一例をみてみます。

発注の流れ

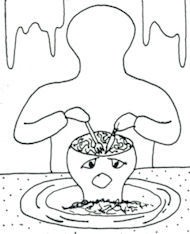

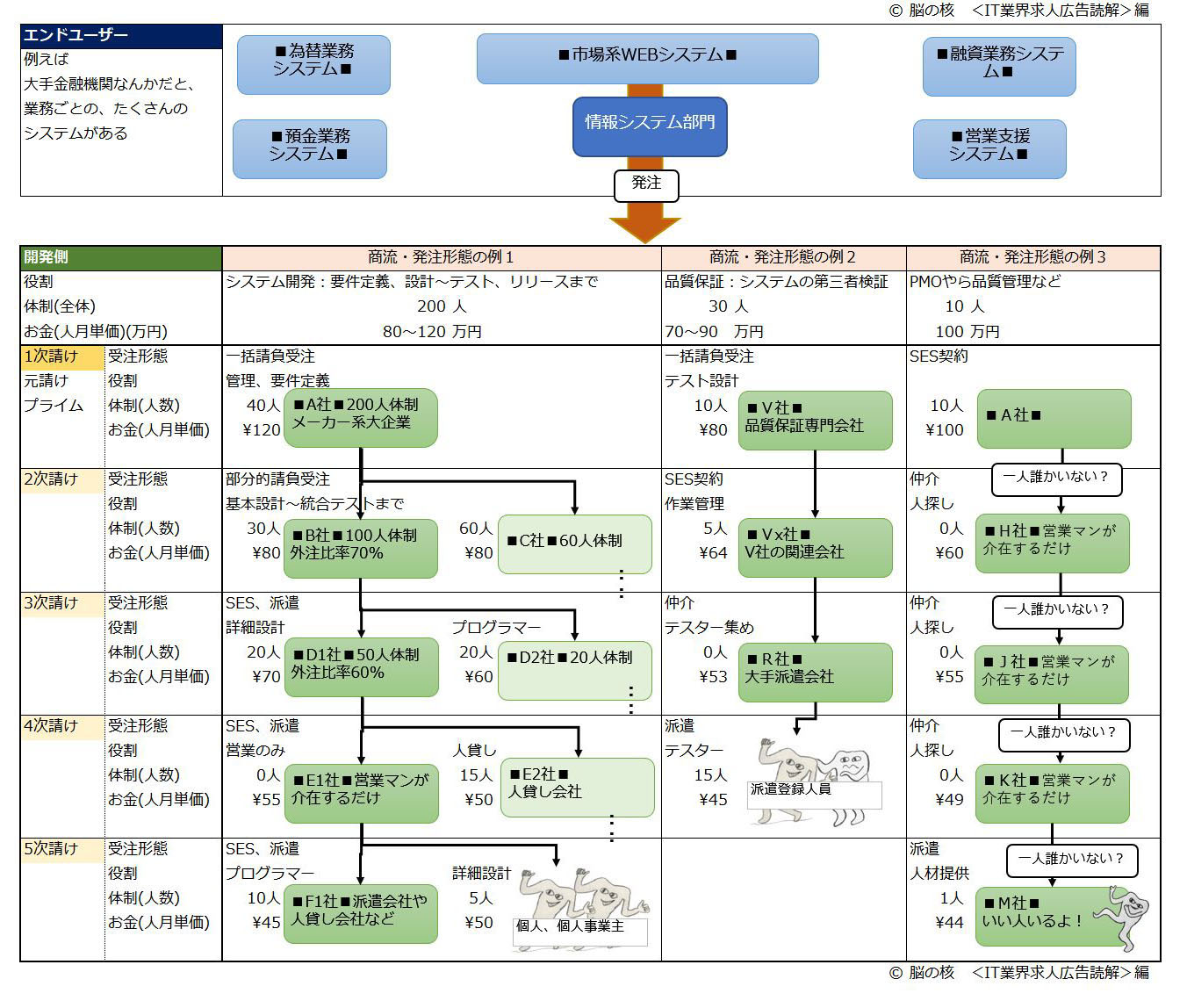

実態としては実にいろいろな事例がありますが、あえて典型的なポイントを、模式的に表わすと、例えばこんな具合の絵になります。

説明

ある金融機関の市場系WEBシステムの開発プロジェクトがあるとします。エンドユーザーは自社内のシステム部門を通じて開発会社に依頼します。企業によってはこのシステム部門にあたるところが、独立したグループ会社だったりもします。

さて、業務アプリケーションの開発は総勢で200人ほど、その横で、そのアプリケーションの第三者検証をする部隊が30人ほど、プロジェクトを横断して管理するPMOや品質管理部門に10人ほどの体制が必要だとします。

■商流・発注形態の例1

ここは実際の開発作業です。これを大手メーカー系のベンダーA社が受注したとします。A社はちゃんと見積をだして請負契約をします。して、A社はたいがい、プロジェクト管理層やエンドユーザーと折衝できるレベルの上位設計者だけを置いて、実際の開発は協力会社(下請け)に発注します。

で、あるサブシステムをB社に、別のものをC社にというように発注したりします。BやCは100人や60人といったそれなりの体制を作れる、そこそこ大きな開発会社で、このレベルの会社は従業員が数百人からなかには3000人規模の会社もあったりします。

反対に、数百人規模の開発会社でも、A社のようにしっかり1次請けできるところもあります。

ただ、B社C社も自社の従業員だけでは体制が作れないことも多いので、一定程度は発注します。また、要件定義段階から何人かがA社社員と一緒に参加して内容を把握し、例えば詳細設計~統合テストまではA社から請負で契約する、ということもあります。もしくははハナっから、SESで人月契約するところもあるでしょう。いろいろです。

そして、B社を例にとって話を進めます。

B社も100人体制を作るのに、まず自社従業員を30人用意し、足りないところを発注することにしました。そこでD1社に50人ほど、D2社20人ほどの体制構築を打診しまして、D1、D2それぞれが受注することになりました。

次に、D1社に注目します。D1社も実は自社だけでは50人体制は作れないので、20人は自社従業員を確保できましたが、あと30人は付合いのある会社などから募ることにしました。そうして15人出せるというE2社に頼み、E1社の営業マンに人材工面を頼んで、F1社や個人事業主などを集めてもらいました。

もちろん、C社、D2社、E2社も同様に体制構築のため関係会社にあたったり個人事業主を募ったりしているわけです。

よく企業のWEBサイトで「ビジネスパートナー様を募集」などという記載があるのは、人材をやりくりできるお仲間会社や、個人事業主の技術者を募ったりしています。

こんなふうにして、もう様々な発注形態を経て、200人体制が出来上がります。

そうすると、元請けのA社は、どこのどんな奴が開発に参画しているのかはもうわからなくなります。

■商流・発注形態の例2

例2は品質保証の専門会社が、A社から第三者検証作業を請負い、発注していく流れを描いています。

品質保証で試験作業が中心のような場合は、下位では単純なテスト確認作業が多かったりしますので、派遣会社にばっと要員集めを頼んだりするケースもあるようです。

この場合は派遣会社は人を出すだけで、実際の作業指示はV社やVx社の社員がやることになります。

■商流・発注形態の例3

開発作業の側面にはいろいろなものがありますが、例えばPMOとか品質管理とかセキュリティ関係とか専門的なデータ分析とか、ある種特別な経験やスキルが必要なものがあって、そうした要員を探すのは大変なようです。

A社が一人要員欲しいときに、付き合いのあるH社に声をかけてみるもののH社も自社メンバーでは空きがいなくて、探していくとJ→K→M社と下がってやっとM社で適任な人が見つかりました。で、M社のその人は営業に連れられ面談に向かいますが、そこでまず会ったこともないK社の営業に引き渡され、次にやはり会ったこともないJ社の営業に引き渡され、やっとH社の営業に紹介してもらい、まずH社の営業と面談します。そこで大丈夫となったら、H社の社員のフリをしてA社と面談し、双方納得できればプロジェクトに参画となります。

実際の仕事はA社の社員に指示を受けます。場合によってはA社の社員としてエンドユーザーとやり取りしたりすることもあります。

でも実際は5次請けの小さな会社Mの社員なんですが。

というような事例は例1、例2でも、個人単位ではよくあります。仲介する会社は営業手数料として数%~10%程度を取ります。

これだけ商流が深いと、PMOとかデータ分析みたいなわりと経験も必要で難易度が高い作業でも、月額単価が安くなってしまいます。なんだかおかしな話ですが、よくあることです。

雑談:行政仕事の利権構造

東京オリンピックや新型コロナ対策などなどで、いまさらながら自民党と電通のずぶずぶな関係が一部では話題になったりしまして、電通やそれ以下の請負業者の中抜きが指摘されたりしましたが、行政関係のITの仕事もまあおんなじです。建設関係もそう。新型コロナの騒動でそうしたことが少しだけ明らかになってはいますがまだまだ人々に十分知られるところではなく、知らないところで我々の税金は利権者に文字通り「吸い取られて」います。

冒頭でも少し触れたように、政治や行政案件はだいたい利権優先でものを考えているので、そのシステムが人々のためになるかなんかはどうでもよい。

発注形態も、大企業や特定の政治家の関係企業なんかがまず請けて、そこから数多の下請け会社・個人に作業をさせるという格好になり、大企業や特定の政治家の関係企業をまず潤すことに注力されます。

こんな構造がずっと続いているわけで、すでにどこに消えたのかわからない住基ネットやら、ポイントだけでカード発行を釣り不具合を多発しているマイナンバーカードのシステムやら、行政案件はクズばかりです。

こういう案件で仕事をするときには注意が必要です。行政案件は朝令暮改の面もあるし(すると頻繁な仕様変更作業が必要になる)、計画がいくら出鱈目でも納期は絶対に変わらない、というのが多いので、作業を間に合わせるために残業が多くなったりします。すると、1次請けのベンダー以外は儲からない。そういうことがあるので、行政案件は敢えてやらない主義にしているSIerもありますし、反対に、仕事は確実にあるので行政案件(それもマイナンバーのような水物ではない地道な案件)を中心に請け負う会社も多い。注意が必要です。

下請け構造におけるお金の流れ

さて、お金の流れに着目しますと。

さきほどの図の金額(単位は"万円"です)はあくまで例示としてありますが、幅はあれどおおよそ業界の実態はこんな感じです。

もちろん前提として、技術者のスキルレベル、担当する作業内容や工程などによって差はあります。

SESの場合は「人月いくら」なのでわかりやすいですが、請負の場合は成果物を納品していくら、ですから、見積を出して双方納得したら契約になります。

乱暴ですがそれらをざっと「人月いくら」に直してみると、上位から下位の会社までおおよそこんな割合で流れていく感じです。

6次請け以下もあり得ますから、商流が深くなると下のほうはあんまりもらえません。

SES会社では「商流はどうなってる?」というのがよく話題になったりしますが、この「商流」によって、受注額が変わってくるわけです。

実際にはSESや派遣なんかは、仕事の量や質で金額が決まるわけではないです。SESでなくある程度まとまった工程やシステムを請け負う場合でも、結局人月幾らに直してみて、その多寡で決められてしまうこともあります。

で、これは会社の受注額ですから、ここから従業員の給与にするとどうなるかは、その会社次第にもなります。

「80%還元」なんてい謳っているSES会社は、人月60万でプログラミングを受注したら、その人に48万払う、といわけですね。

プログラミングというのは下位工程作業だ、と前項で書きましたが、実際下請けプログラミング作業で60万はかなりいいほうで(個人事業主案件だとこのくらいのはあるようだ)、会社で請けると30からよくて50万くらいが平均ではないか。

だからより上位の工程を請け負えるようになるか、商流の上位にあがっていくしか方策がない。